In memoriam Dag-Ernst Petersen – Gedanken und Erinnerungen von Reinhard Feldmann

Am 16.7.2025 ist Dag-Ernst Petersen in Wolfenbüttel verstorben. Seine Todesanzeige zeigt ein Bild des Verstorbenen vor einer „Büchermarionette“. Dieses Büchermännchen in Form einer Marionette, im Stile Arcimboldos aus vielen einzelnen Büchern und Broschuren zu einer Gesamtfigur zusammengesetzt, erinnert an einen Auftritt während der Feierlichkeiten zum 400. Bestehen der Herzog August-Bibliothek im Jahre 1572, dem offiziellen Gründungsdatum durch Herzog Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel. Das letzte persönliche Gespräch ergab sich für den Verfasser dieser „Gedanken und Erinnerungen“ am Rande der Feierlichkeiten zum 450. Jubiläum der HAB im Jahre 2022. In Wolfenbüttel, im prachtvoll von seiner Frau mit Keramik gestalteten Garten ihres Hauses bei Kaffee und Blaubeertorte, ergab sich so manches „Wissen Sie noch?“.

Mein erstes Treffen mit Dag-Ernst Petersen fand im Herbst 1983 in der Herzog August-Bibliothek in Wolfenbüttel statt. Ich hatte gerade frohgemut mein Referendariat an der traditionsreichen Bibliothek begonnen und äußerte den Wunsch, neben anderen als eher langweilig empfundenen Stationen (Erwerbung, Katalogisierung…) auch einige Wochen in der Restaurierungswerkstatt zu praktizieren, immerhin war deren Ruf (wie auch derjenige der Bibliothek als „achtes Weltwunder“) nicht zuletzt durch die Aktivitäten von Dag-Ernst Petersen im Bereich der Konservierung und Restaurierung beträchtlich. Der Wunsch nach Hospitation in der Restaurierungswerkstatt wurde jedoch vom damaligen Ausbildungsleiter (Prof. Milde, gleichzeitig Leiter der Handschriftenabteilung) mit einem Ausdruck des Bedauerns, freundlich, aber entschieden abgelehnt: Man nehme dort keine Referendare, nur Buchbinder, in Fortbildung. Doch ich ließ nicht locker und schließlich wurden zwei Wochen festgelegt, in denen ich in der Restaurierungswerkstatt praktizieren durfte. Nun, nicht sofort, vorab sollte ich noch ein zweiwöchiges (Vor-)Praktikum in einer Handbuchbinderei in Braunschweig machen. Wirklich willkommen war ich dort nicht, aber immerhin konnte ich aus dem zweiwöchigen Praktikum fünf handgebundene Bände (darunter sogar zwei mit Fadenheftung) mit in mein möbliertes Zimmerchen nach Wolfenbüttel nehmen. Als ich diese dann in der kommenden Woche stolz in der Restaurierungswerkstatt präsentierte, wurden sie von den anwesenden Fortzubildenden jedoch nur maßvoll gelobt, eher (sicher nicht zu Unrecht) kritisch beäugt. Aber ich ließ mich nicht entmutigen.

Was wurde in der kurzen Zeit nicht alles im Bereich „Bestandserhaltungsmanagement“ (hieß damals natürlich noch nicht so) vermittelt: Klima- und Lagerbedingungen (bei einem Rundgang durch Augusteerhalle und Bibelsaal sowie durch das damals noch als „Direktorenbureau“ genutzte Handschriftenzimmer) lernte ich in kurzer Zeit kennen. Grundzüge eines „Damage survey“ lernte ich bei den Rundgängen durchs Magazin ebenso kennen wie bei den Vorgesprächen über die notwendigen und sinnvollen Besprechungen zur Einzelrestaurierung. Und als dann gar ein Lieferant neues Pergament brachte und die Häute fachmännisch beurteilt wurden, war ich gänzlich davon überzeugt, hier eine berufliche (Seiten-)Perspektive gefunden zu haben. Sogar einen kleinen Ganzpergamentband im Duodezformat (eine von dem Humanisten Justus Lipsius in Amsterdam herausgegebene Seneca-Ausgabe von 1633) aus meiner eigenen Sammlung durfte ich unter fachmännischer Aufsicht restaurieren. Die Reinigung des Pergaments und die geringfügigen Papierarbeiten gingen recht flott vonstatten. Bei der Vorsatzkonstruktion, der Verlängerung der Stehkanten, dem Fixieren des Kapitals oder gar dem Nachstechen des Kapitals wurden mir jedoch recht bald die Grenzen meiner Feinmotorik aufgezeigt.

Besser klappte es beim „Leichen waschen“, einer wenig euphemistischen Umschreibung für die konservatorischen und restauratorischen Arbeiten / Nassbehandlung an der mehrere tausend Broschuren umfassenden Leichenpredigtsammlung Stolberg-Wernigerode. Hier lernte ich nicht nur etwas über die Delamination von Papieren, sondern auch zum ersten Mal den Begriff der Massenverfahren: Papierstabilisierung durch Nassbehandlung und Nachleimen, gleichzeitig „De-Restaurierung“ früherer unzulänglicher Maßnahmen. So wurde früh ein Grundstein gelegt für meine „Karriere“ als Altbestandsbibliothekar und Bestandserhaltungsmanager, auch geprägt durch zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen, die ich später zusammen mit Herrn Petersen organisieren durfte.

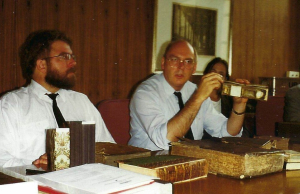

Bei einer Fortbildung „Einzelrestaurierung“ an der UB Münster im Jahre 1995

Einige Jahre später wurde dies noch einmal manifest bei zwei gemeinsamen Projekten: In der Richard Wagner-Bibliothek in Bayreuth und bei der Klosterbibliothek Wedinghausen.

Als Liebhaber und Kenner der Musik Richard Wagners war ich natürlich schon lange begierig, die Bibliotheken Richard Wagners einmal in Augenschein zu nehmen. Dies geschah zusammen mit Angelika Pabel, einer ausgewiesenen Einbandkennerin (damals UB Würzburg).

Wir erforschten zunächst die wechselvolle Geschichte der beiden Bibliotheken (Dresdner-Bibliothek und Wahnfried-Bibliothek), versuchten, archivalische Quellen (Rechnungen, alte Aufzeichnungen, Erwerbungslisten) zu finden, vergeblich. Zwar gab es in den autobiographischen Notizen von Wagners Buchbinder, Christian Senfft, einige Erinnerungen an die Beauftragung von Buchbinderarbeiten durch Richard Wagner, allerdings sind sie sehr allgemein gehalten. Er berichtet von seinem ersten Auftrag, dass die Bücher „ganz in roten Saffian mit reichen Goldverzierungen und Goldschnitt gebunden werden sollten“. Doch merkt er weiter an, „daß mich dieser erste Auftrag zur damaligen Zeit, wo es hier niemandem einfiel, einen solchen Luxus mit Büchereinbänden zu treiben, doch etwas befangen machte“. Wagners Wünsche scheint er jedoch zur Zufriedenheit erfüllt zu haben: „Sie haben Ihre Aufgabe prächtig gelöst, ich hätte nicht gedacht, dass ich in Bayreuth einen Meister finde, der diese immerhin sehr schwierige Aufgabe so ganz zu meiner Zufriedenheit macht“.

Handeinbände von Christian Senfft aus der Wahnfried-Bibliothek von Richard Wagner

Diese Wahnfried-Bibliothek im großen Saal der Villa Wahnfried stellt noch heute ein Gesamtkunstwerk dar. Und dass dieses in seiner ganzen Pracht und Raffinesse erforscht werden konnte und schließlich auch für das Richard Wagner-Museum Bayreuth und das Nationalarchiv der Richard Wagner-Stiftung Bayreuth ein umfassendes Gutachten zur Aufbewahrung, Konservierung, Restaurierung und Neupräsentation erstellt werden konnte, haben wir Dag-Ernst Petersen zu verdanken, der bereitwillig unsere Einladung annahm und mit uns eine Woche im Gartensaal der Villa Wahnfried in die Bestände eintauchte. Wir konnten dabei von Herrn Petersen unendlich viel lernen im Bereich historische Bindetechniken, Einbandgestaltung, Goldprägung, Blindprägung, Buntpapiere und vieles mehr. Im Gegenzug lernte Herr Petersen durch uns nicht nur die Bibliotheken Richard Wagners kennen, sondern auch seine Musik (die ihm nicht immer gefiel, am liebsten war ihm die Ouvertüre zu den Meistersingern!) und (dies das Verdienst von Angelika Pabel) die fränkische Küche (Leberkäsweck!).

Intensive Gespräche beim Bestandserhaltungsgutachen in der Villa Wahnfried in Bayreuth

Wenig später ereilte mich dann das nächste Projekt: „Wedinghausen“. Es begann mit der simplen Frage an Herrn Petersen, ob ein vorliegender Druck seinen Ganzpergamenteinband wohl im Prämonstratenserkloster Wedinghausen in Arnsberg (welches über eine Klosterbuchbinderei verfügte) erhalten haben könnte oder dieser schon am Druckort (Venedig) erstellt worden war. Nun kamen natürlich gleich mehrere Rückfragen nach dem Buch und nach dem Ort. Und das Buch war ja schließlich ein „Highlight“ der Bibliothek, immerhin war der Band schon im Jahre 2009 zum 40jährigen Jubiläum der Mondlandung in Houston (Texas) ausgestellt worden. Es handelte sich somit um einen besonders seltenen Band aus der Klosterbibliothek der Prämonstratenserabtei Wedinghausen.

Der zur Begutachtung anstehende „Sternenbote / Siderius nuncius“ von Galileo Galilei (Erstausgabe Venedig 1610) stellte sich als alter Besitz des Klosters heraus, trotz des päpstlichen Verbots durch den „Index librorum prohibitorum“ fand er seinen Platz in dieser westfälischen Klosterbibliothek. Doch woher stammt das Wedinghauser Exemplar des Sidereus Nuncius? Zunächst einmal gibt der Vorbesitzervermerk auf dem Titelblatt Auskunft: „Frater Sebastianus Menge, professus Wedinghusanus, confessarius Olinghusanus“. Weiterhin mochte es nützlich sein, sich die Druck- und möglicherweise Verbreitungsgeschichte etwas näher anzusehen. Der Druck des Sidereus Nuncius erfolgte in großer Eile und Hast, noch während des Druckes durch den liberalen Venezianer Verleger Thomas Baglio wurden von Galilei ständig Korrekturen nachgeliefert, welche eingearbeitet werden mussten. Als der Band schließlich ausgeliefert wird, dürfte Galilei (er spricht von seinem Exemplar als einem „nassen“, also druckfrischen Exemplar) den Wettlauf gegen die Konkurrenten (zumindest vorläufig) gewonnen haben, denn natürlich traten sofort auch Nachdrucker auf den Plan.

Soweit die Erkenntnisse, die ein erfahrener Altbestandsbibliothekar zusammentragen konnte – doch dann verließen ihn seine Kenntnisse. Hier konnte nun Herr Petersen mit seinem profunden Wissen im Bereich der technischen Buchherstellung, der Hefttechniken, der Materialkunde die entscheidenden Impulse liefern: Wo wurden die Rohbögen, in denen ja bis weit in die Frühe Neuzeit die Bücher ausgeliefert wurden, zum vorliegenden einfachen, aber geschmacklich stimmigen Band vereint – in der Entstehungsregion Italien oder in Nordwestdeutschland, womöglich sogar im kurkölnischen Westfalen selbst? Hier vermochte nur die Technik des Bucheinbandes (und sein genaues Studium durch einen Experten) ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Die Argumente, die für eine Entstehung in Westfalen sprechen, überwiegen, wenngleich jedes für sich allein sicherlich nicht hinreichend ist. Zusammen genommen ergaben sie jedoch (auch verglichen mit vielen anderen, sicher bestimmbaren Einbänden – alle von Herrn Petersen geprüft) eine eindeutige Tendenz pro Guestphalia:

Non-textuelle Evidenzen für eine Entstehung in Westfalen: Kalbspergament, Farbschnitt mit Zinnober, Kapital (und eine Kandelaberrolle)

Es handelt sich um einen Ganzpergamentband aus Kalbspergament mit durchgezogenen Bünden, verziert mit einem zweifarbigen, handgestochenen Kapital mit Kette sowie einem dreiseitigen Farbschnitt mit Zinnober. Es wurde eine Kandelaberrolle verwandt. Somit erschien es einigermaßen wahrscheinlich, dass der Band in Westfalen, zumindest aber in Nordwestdeutschland seine buchbinderische Verarbeitung erfuhr, vielleicht sogar für den Landesherren Ernst von Bayern (+1612)? Dafür spräche einiges: Das edle Papier, auf welchem die Vorzugsausgabe des „Sternenboten“ gedruckt wurde, das Interesse des Herzogs an Mathematik, Astronomie / Astrologie und Alchemie, seine Förderung der Werkausgabe des Paracelsus, sein Aufenthalt um diese Zeit bei seiner Mätresse Gertrud von Plettenberg. Doch war das Werk für ihn? Und wie gelangte der Band trotz Verbots in eine Klosterbibliothek? Fragen, die trotz unserer interdisziplinären Forschungen (derzeit) noch unbeantwortet bleiben müssen.

Die drei Beispiele mögen genügen. Es sind Momentaufnahmen, doch sie vermögen ein Beispiel von dem Menschen und Lehrer Dag-Ernst Petersen zu geben. Dag-Ernst Petersen blieb über Jahrzehnte mein Ansprechpartner, manchmal sogar meine „hotline“ in Bestandserhaltungsfragen, selbst zu Zeiten, da ich selbst schon als Autorität in diesen Fragen galt. Dabei kamen immer neben den handwerklichen Kenntnissen im Bereich der Einbandtechnik und -geschichte seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse und seine praktizierte Interdisziplinarität zum Tragen, sei es bei biologischen Schäden (Silberfische), bei der Entsäuerung, der Schimmelbekämpfung oder allgemein bei Verwaltungs- und Organisationsfragen (Landesprogramme, damage surveys, Fortbildungen). Dabei blieb er stets offen für Fragen, abgewogen im Urteil, geduldig bei Antworten, pragmatisch in Lösungsansätzen.

Ich werde ihn vermissen.

Reinhard Feldmann